二战期间,身处海外的华人华侨心系祖国,在日军铁蹄下奋起抗争。菲律宾华侨的抗日壮举,书写了海外华人英勇史诗的重要篇章。

一、华支诞生:海外赤子的武装抗争

1941年12月太平洋战争爆发,日军猛攻菲律宾。次年5月,菲律宾沦陷。面对国仇家恨,菲律宾本土迅速组建“人民抗日军”(简称“民抗军”)。人数较少的华侨亦不甘人后,积极寻求抗日途径。

1942年5月19日,依托民抗军的力量,“菲律宾华侨抗日游击支队”(简称“华支”)正式成立,番号定为“第四十八支队”,寓意效仿中国国内英勇抗日的八路军、新四军,彰显与祖国血脉相连的意志.

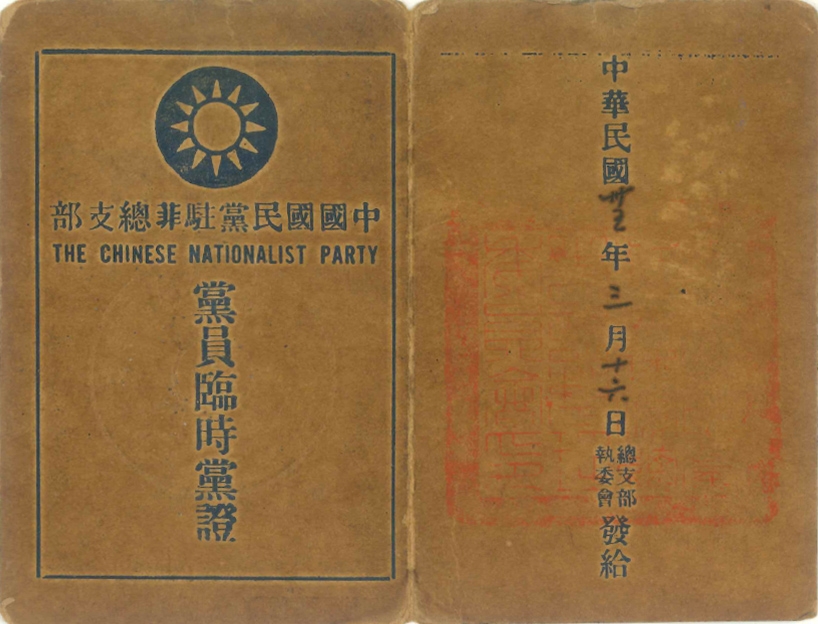

华支的骨干成员,如领导人许立、王衍田、王汉杰、余志坚等,多与中国共产党有密切联系(许立本人即为菲共党员)。他们将祖国的抗日经验引入菲律宾:使用毛泽东《论持久战》等著作作为训练教材,结合菲律宾实际地形(狭长岛屿、丛林)灵活运用游击战术;更亲自编写《中国革命军队优良传统》,将八路军、新四军的“三大纪律、八大要求、八项注意”作为华支的治军准则,奠定了队伍的思想与纪律基础。

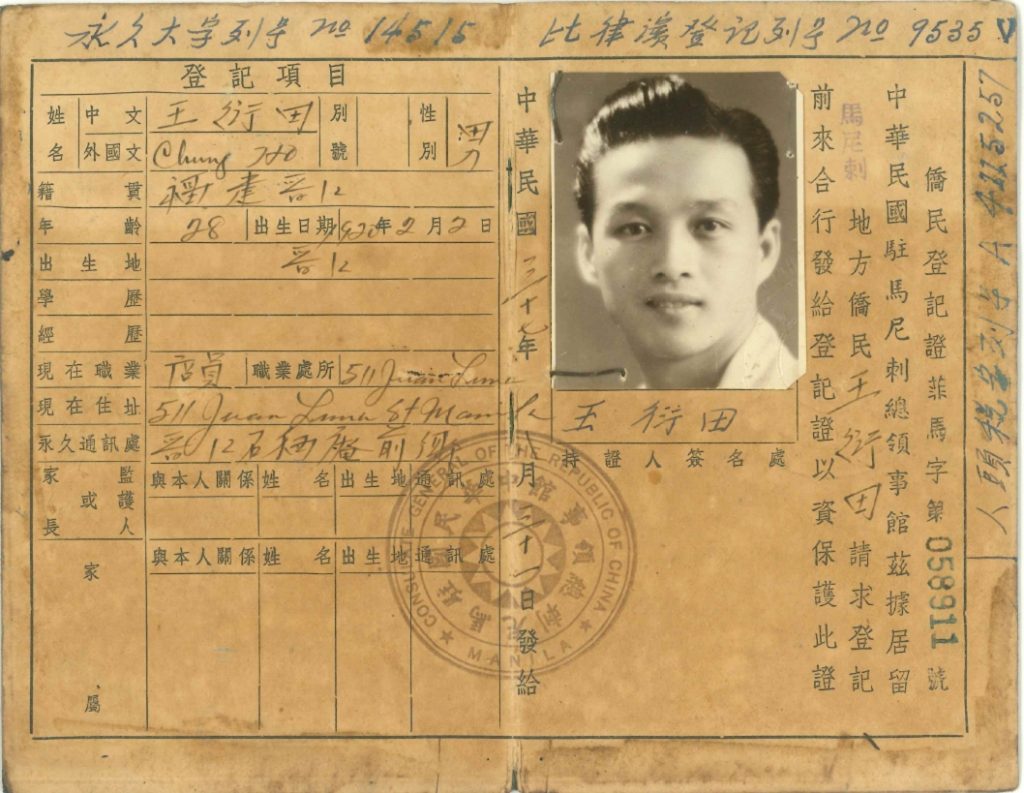

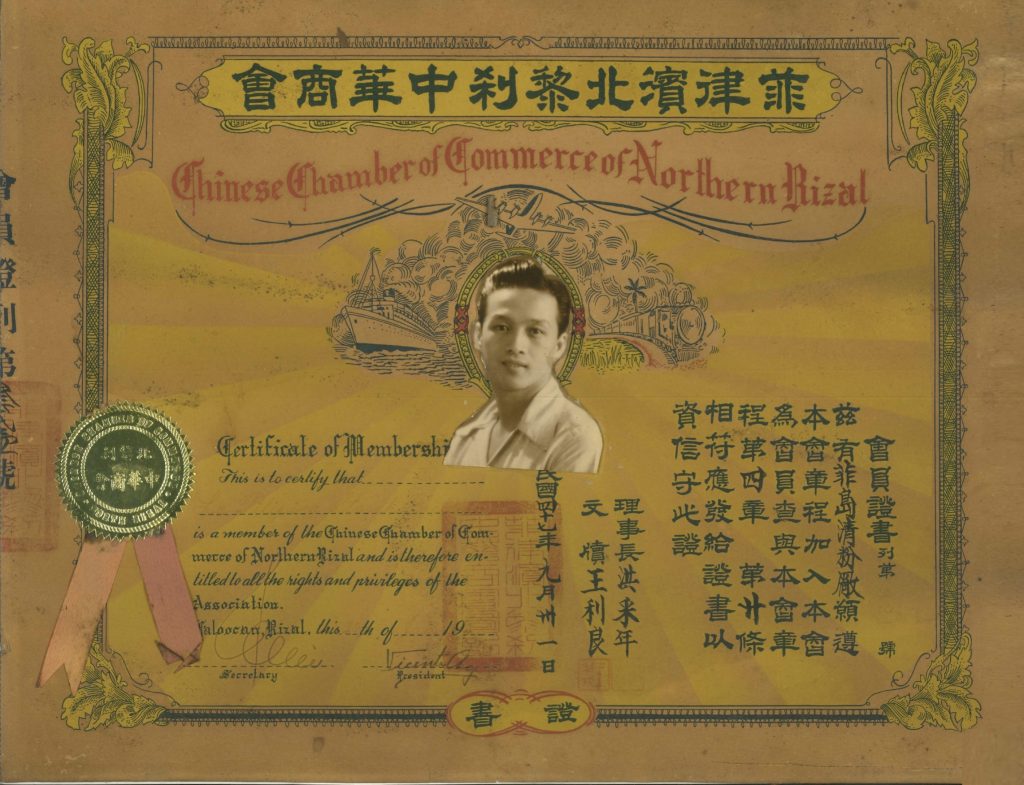

尤其值得铭记的是华支重要领导人王衍田。他深受中华传统文化熏陶,以“忠义仁勇”的关公精神为人生圭臬和战斗指引。在领导华侨抗日的艰苦岁月里,王衍田不仅身先士卒,英勇作战,更将关公的“忠义”精神视为凝聚侨心、激励士气的核心力量。他常以关公的忠肝义胆教导战士,强调对国家民族的忠诚、对抗日大业的信义以及对同胞战友的义勇。这种源自民族血脉的精神信仰,成为华支战士在极端困境中坚持斗争、不畏牺牲的重要精神支柱。王衍田的女儿后来嫁入许家,其外孙正是日后致力于发掘这段历史的菲律宾中国洪门致公党副主席许谋景先生。祖辈的英勇事迹与关公精神的传承,深刻影响了许谋景先生追寻历史的使命。

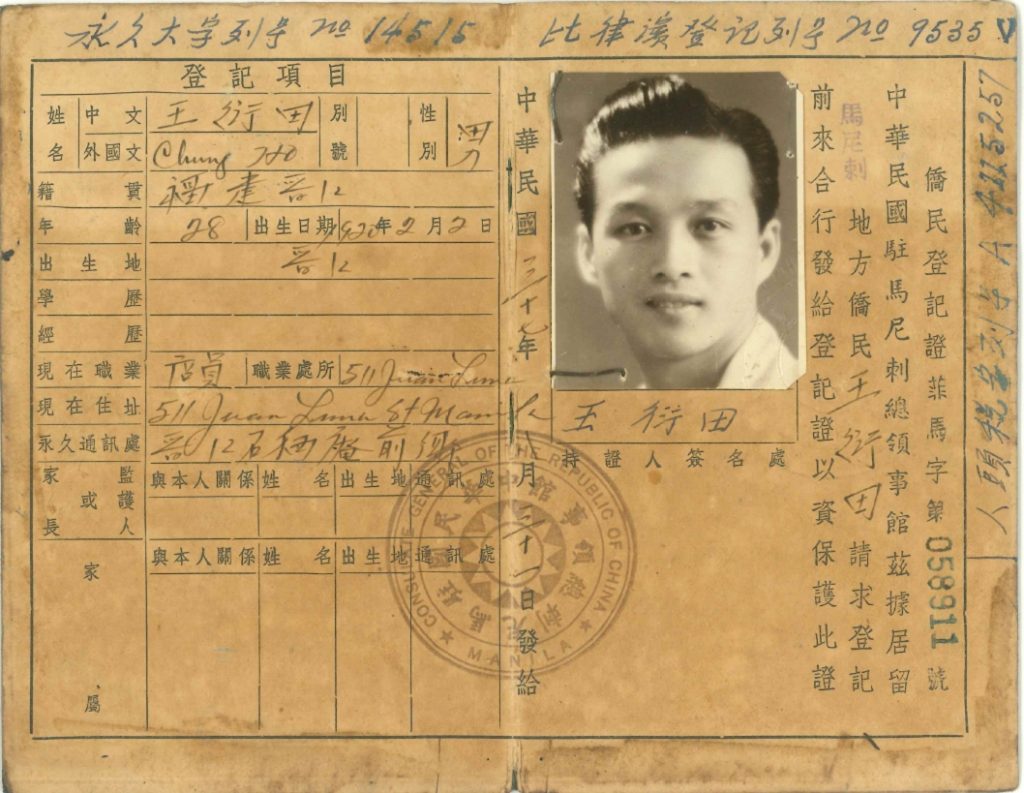

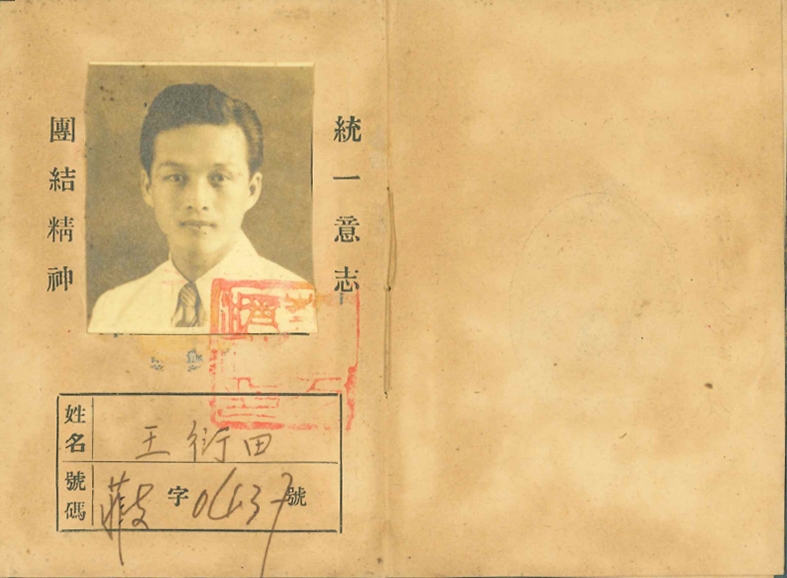

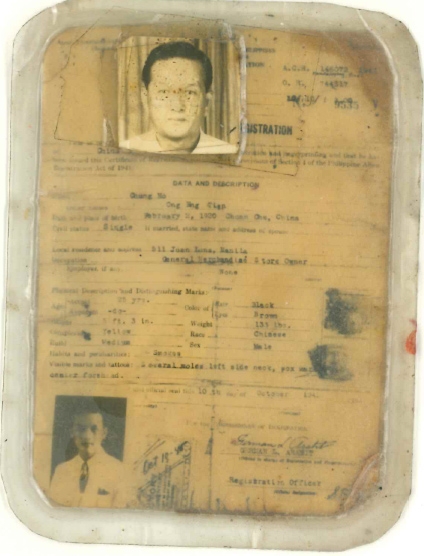

不同时期的王衍田先生

二、同仇敌忾:多方支援下的坚持

华侨社群的合力:战前成立的“菲律宾华侨劳工团体联合会”(劳联会)是核心抗日力量,积极援华并宣传抗日,为华支输送了大量骨干。此外,“中华商会”、“菲律宾华侨抗日锄奸义勇军”(洪门主导)等组织也贡献力量。1942年后,菲华侨界整合形成四大抗日组织:华支、菲律宾华侨抗日反奸大同盟(抗反,规模最大)、菲律宾华侨青年抗日迫击团、菲律宾华侨抗日锄奸义勇军。抗反等在人力、物资、情报等方面为华支提供了至关重要的、持续不断的支援。

本土民众的庇护与合作: 菲沦陷初期,菲律宾农民协会主席即冒险庇护许立等华支干部避居农村。华支虽在1943年5月脱离民抗军独立建制,但双方始终密切协同作战。

有限的盟军援助:除自身缴获和菲民抗军支持外,华支后期也获得过留守菲律宾附近美军的少量武器弹药支援。

三、浴血奋战:微小队伍的辉煌战绩

华支从成立初期的52人,发展至全盛时700余人,面对数万装备精良的日军,力量悬殊。然而,在三年半(1942.5-1945.8)艰苦卓绝的游击战中,华支转战菲岛南北,运用灵活机动的游击战术,充分利用热带丛林环境,主动出击日军据点,历经大小战斗260余次,歼灭日伪军超2000名,战果辉煌。

华支战士展现出无畏的牺牲精神和强烈的民族意识。他们常在缺粮断水的绝境中,靠草根露水维生,在日军燃烧弹焚林的疯狂报复下,仍坚持战斗。参谋长陈村生是典型代表:出身知识分子,投身工人运动,成为抗反创建者,后加入华支,身先士卒,不幸在胜利前夕的1945年4月牺牲。

四、不朽丰碑:历史铭记的贡献与后人的追寻

1945年,随着世界反法西斯战争走向胜利,华支协同其他抗日力量及反攻美军,积极参与光复菲律宾全境的战斗,为最终驱逐日军做出重要贡献。

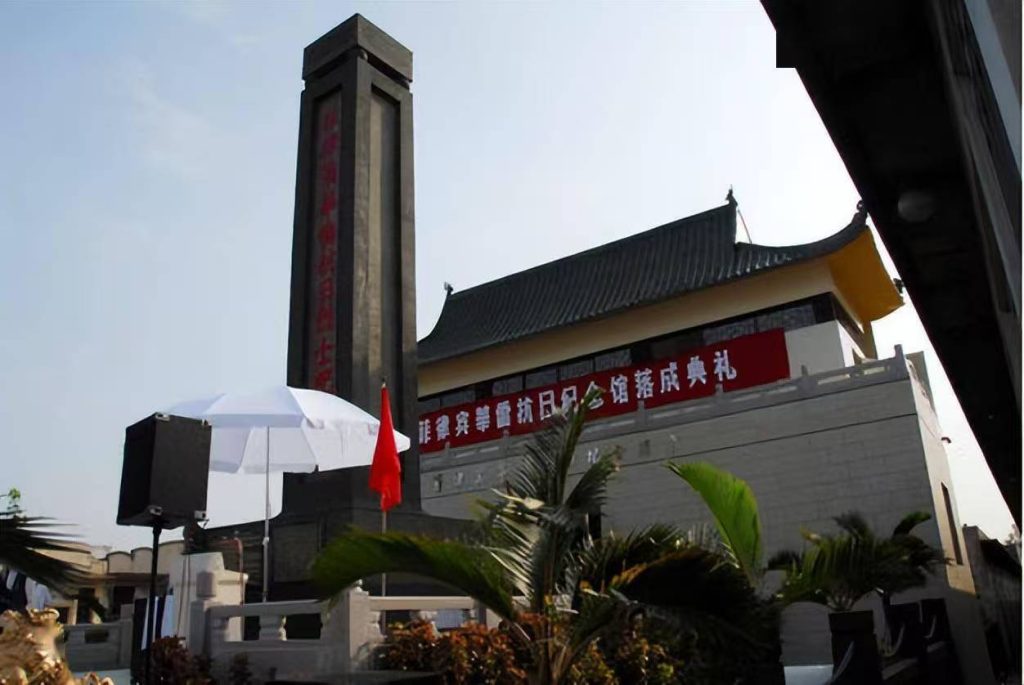

今天,在马尼拉市矗立着“菲律宾华侨抗日烈士纪念碑”,每一位牺牲烈士的姓名铭刻其上。菲律宾华侨抗日游击支队虽远离故土作战,但他们以血肉之躯在异国他乡顽强抗击法西斯,不仅是对祖国抗战的坚定支持,更是世界反法西斯战争中不可磨灭的壮丽篇章。

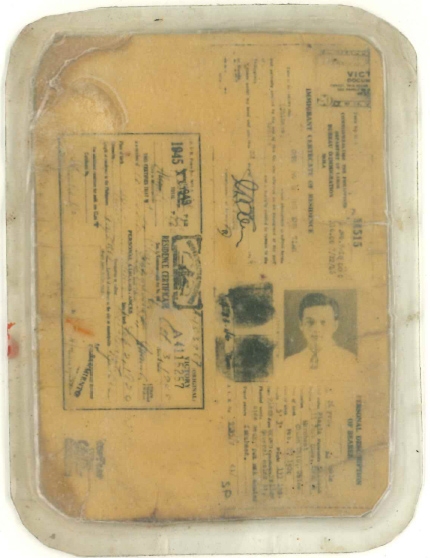

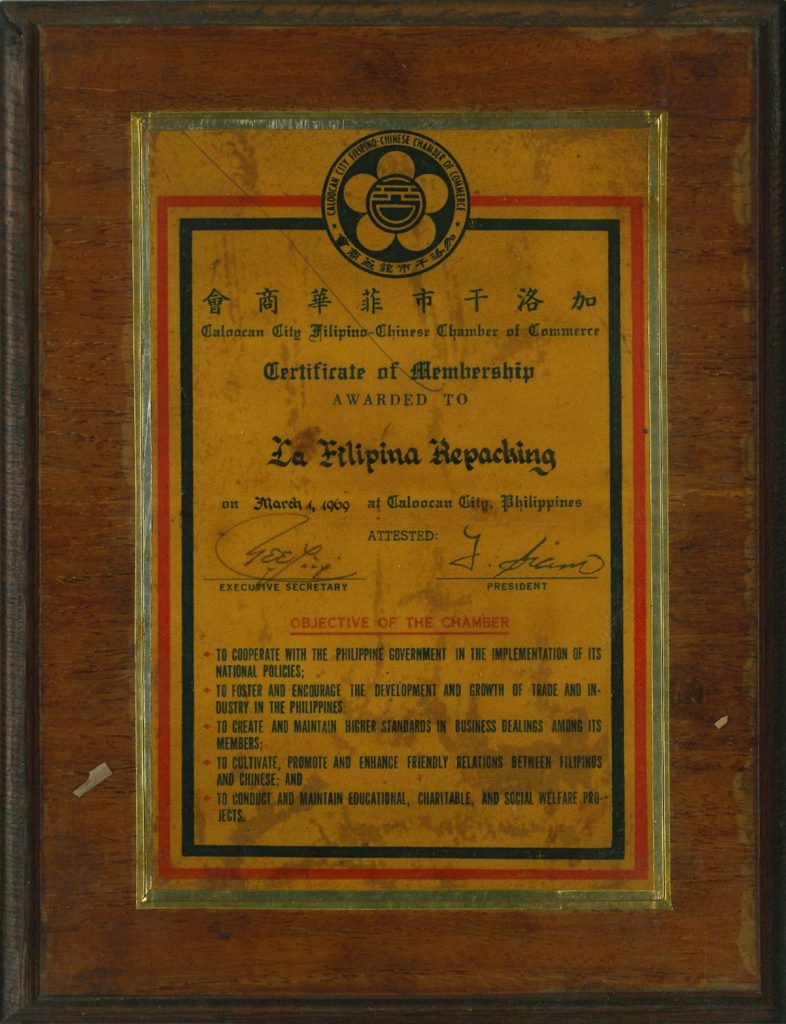

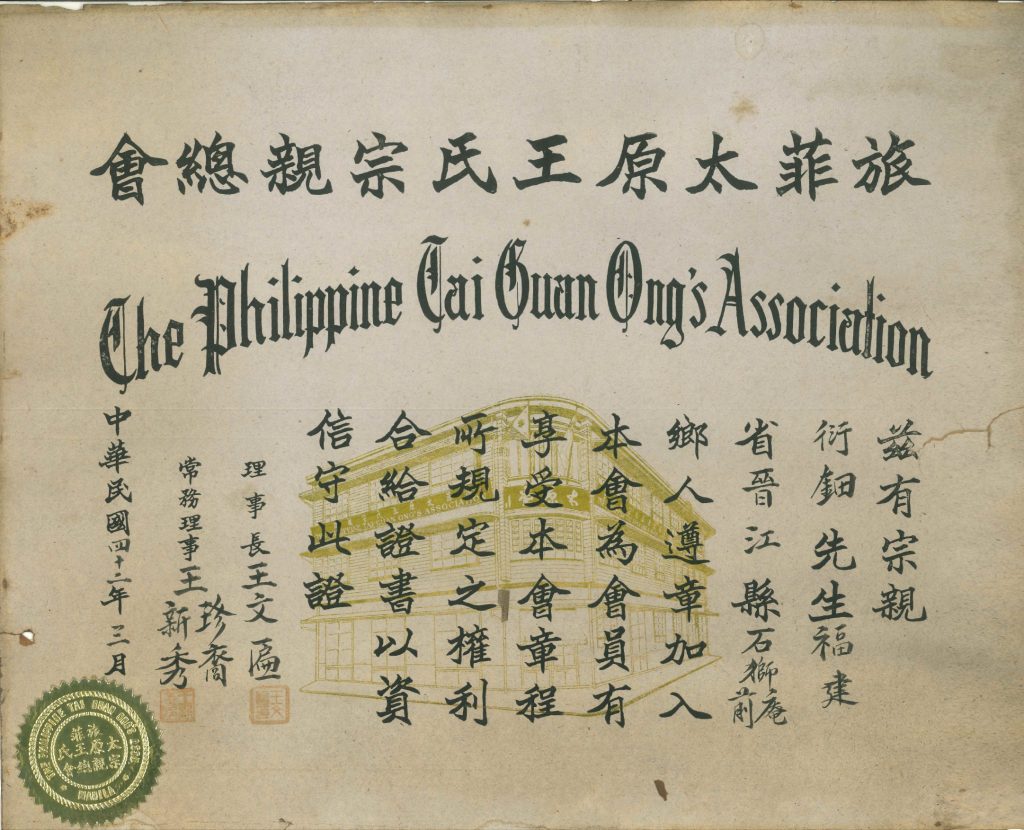

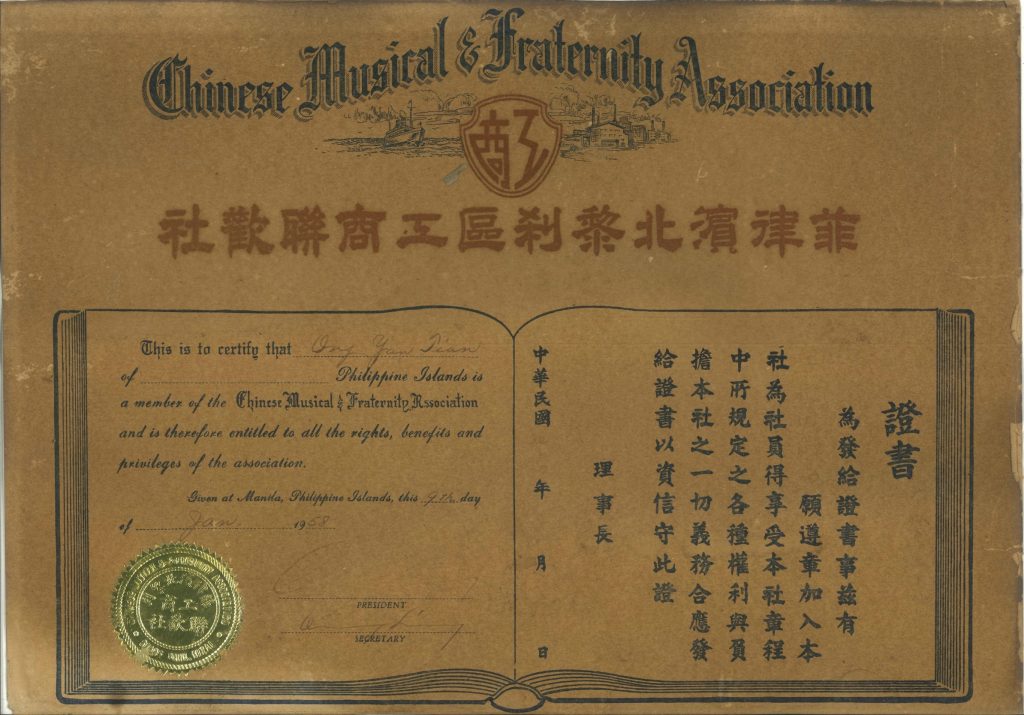

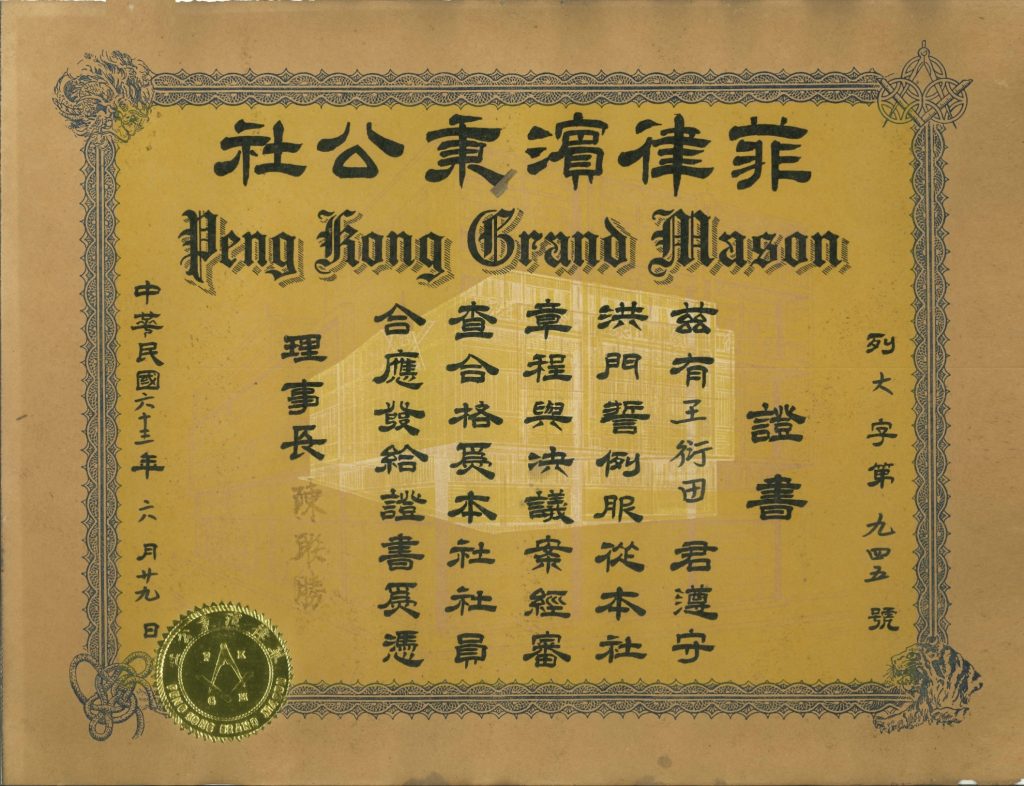

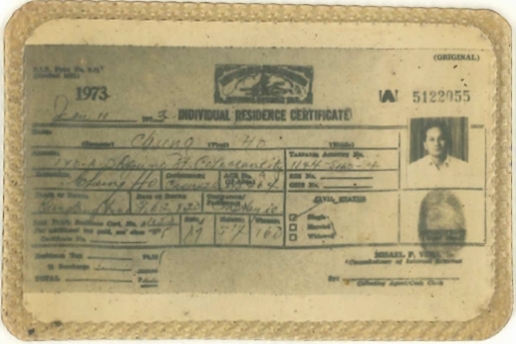

部分珍贵的华支证件(许谋景先生提供)

特别鸣谢许谋景先生提供的珍贵图片

铭记烽火岁月: 这段英勇的历史并未随时间湮没。多年来,以菲律宾中国洪门致公党(总部)副主席许谋景先生(华支重要领导人王衍田的外孙)为代表的民间人士,怀着对先辈的无限敬仰,不遗余力地奔走于菲律宾各地。他深入民间,广泛走访健在的华支老兵及其后人,细致搜集、整理散落于各处的华支抗日史料、新闻报道、口述故事以及珍贵实物。许谋景先生十余年如一日的坚持,将那段烽火连天、可歌可泣的岁月更加完整、鲜活地呈现在世人面前,为保存和传承这段珍贵的共同历史记忆做出了卓越贡献,让后人得以铭记华支的忠勇精神与不朽功勋。他追寻的,不仅是外祖父王衍田那一代人以关公精神为指引、抛头颅洒热血的壮烈史诗,更是整个华侨群体在异域为民族大义而战的永恒丰碑。