李嘉诚屹立七十年不倒的商业帝国,正在走向崩塌。

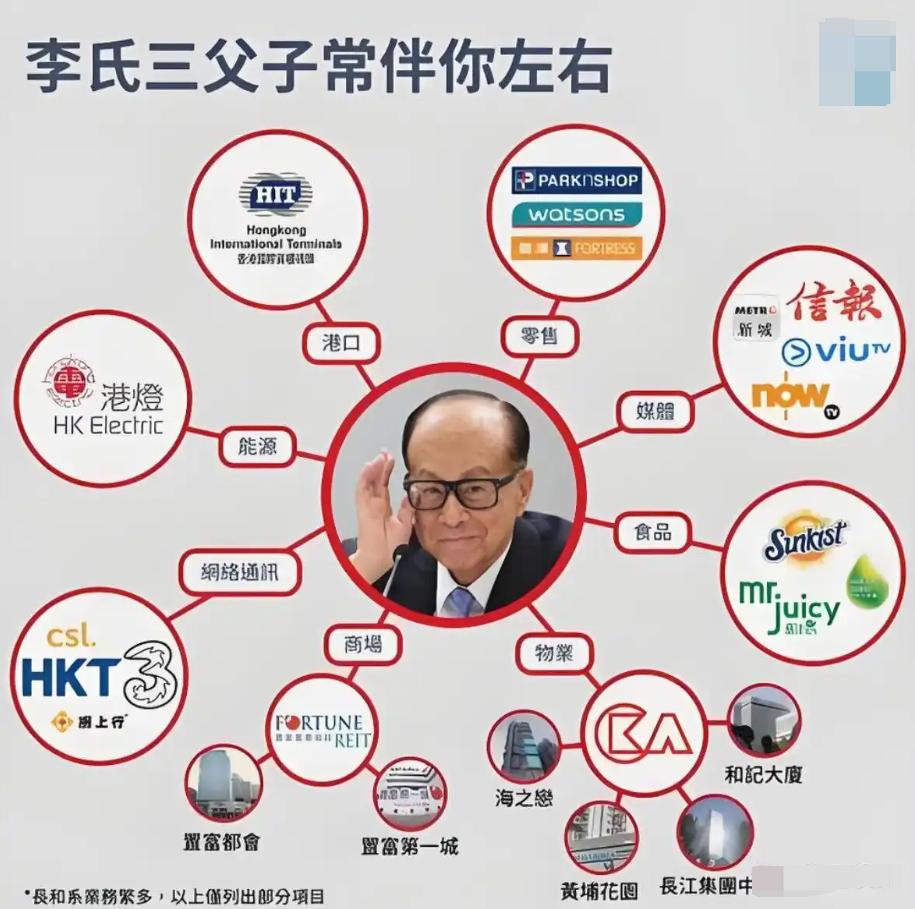

在香港一直流传这样一个说法:一个香港人从出生到死亡,都绕不开李嘉诚的产业:住的房、喝的水、用的电、打的电话,甚至去超市买的尿不湿,背后可能都是李家的产业。

但如今这个影响香港经济半个多世纪的超级大富豪,正在悄悄从历史退场。

事情从何说起?首先是今年香港特首顾问团名单公布。

该顾问团是香港政府的核心智囊团,汇聚诺贝尔奖得主、顶级科学家及商业大佬,可直接为香港特首决策出谋划策。

能进入该名单,意味着在香港最高决策层拥有话语权。此次名单共34人,除一位病逝、一位退休外,其余全员连任,但唯独李嘉诚的接班人长子李泽钜被精准剔除。

另一个信号是,李嘉诚家族开始加速变卖资产。

今年5月七折甩卖北京玉翠园,该楼盘他捂了23年;7月底,突然上架大湾区400套房源,平均六折,最低仅40万元。

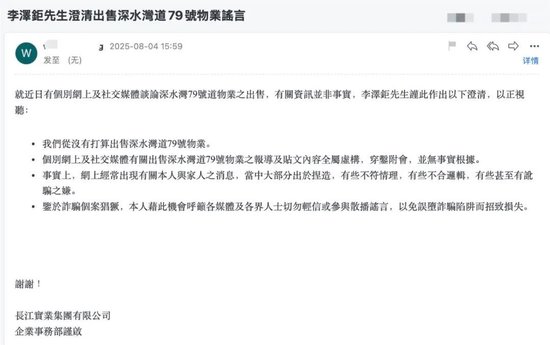

甚至其当年位于香港的婚房,曾强调“多少钱都不卖”的发家龙脉,也被媒体传出拟打折抛售,售价50亿港元。虽此事后被李泽钜出面否认,但仍引发无限遐想。

联想到此前港澳办两度转发《大公报》批评李嘉诚卖港口的文章,并罕见表态“资本无国界,但商人有祖国”,李嘉诚数十年积攒的体面至此碎了一地。

将这些事放在一起,一切似乎都指向同一个信号:李嘉诚的时代,似乎真的在逐渐远去。

有人将他的退场归于其打算卖港口给美国资本一事,但真相远不止如此——这最多是压死骆驼的最后一根稻草,真正根源是其数十年来的商业模式与资本立场,早已与时代格格不入。

要看懂这一切,需从其商业模式说起。

早年李嘉诚靠卖塑料花起家,第一次翻身是在1967年香港楼市大跌时,他人恐慌抛售,他却抄底买地。

1967年香港

数年后楼市反弹,他囤下的土地升值20倍。也正是此时,他意识到搞实业远不如炒地皮来钱快。

从此,他走上囤地、捂盘、炒房、收租的商业道路:地价低时买尽土地,捂地十余年不开发,待周围配套成熟、房价暴涨后再转手出售,甚至直接倒卖土地。这套模式他玩得炉火纯青。

后来香港难炒,他将同样套路复制到内地,北京、上海、广州等城市发展深受其害。但仅炒楼盘不够,李嘉诚同时盯上民生刚需领域,如水电、港口、通讯。

他深知,垄断这些资源即可实现真正的“躺着赚钱”。但彼时香港仍处殖民统治时期,关键资源被英资财团控制,他难以染指。直到1979年,距香港回归仅18年。

当时英国急需扶持“自己人”上位,而李嘉诚自幼成长于英国殖民统治下,思想更符合西方资本逻辑,双方一拍即合。

最终在汇丰银行支持下,他低价收购英资巨头和记黄埔,顺利掌控香港港口、零售、能源、地产等关键资源。

直至今日,香港四大电信运营商中仍有两家属李家;电力、港口、超市领域,半数亦由李家掌控。

数十年间,香港一度沦为被地产资本绑架的城市:房价高企、物价全球靠前,普通人拼命打工,数十年仍供不起一套房,只能蜗居在十几平方米的劏房里。更甚者,香港转型机会也差点被他们锁死。

当年香港本欲转型为科技中心:有钱、有人才、有资源。香港政府提出对标美国硅谷,打造吸引高科技企业聚集的孵化园区“数码港”。

李嘉诚次子李泽凯立即表态支持,提出“政府出地、他出钱”,按理说双赢。结果项目刚落地,李泽凯名下公司便凭借拿下数码港项目借壳上市,摇身成为市值超2000亿的科技新贵。

所谓的数码港科技园最终沦为披着高科技外衣的地产项目,核心价值转向豪宅销售,真正用于科技孵化的仅占项目极小部分,其余仍走“盖楼卖房收租”的老套路。

综上可见,每当香港欲推动转型时,以李家为代表的财团总会为一己私欲搅局。更讽刺的是,数十年来他在香港赚得盆满钵满,资产却转移至英国,香港本土科技与民生未获反哺。

因此,他的退场并非偶然,而是必然。曾有无数人将李嘉诚视为时代风向标:他去哪,机会便去哪。但如今时代已变,这股风恐怕再难吹向他。

他的落幕不仅是一个人的落幕,更是一个时代的落幕。标志着靠垄断民生、收租囤地的时代真正结束。如今我们不缺无家国情怀的资本家,缺的是真正有社会责任的企业家。

来源丨今日头条【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】