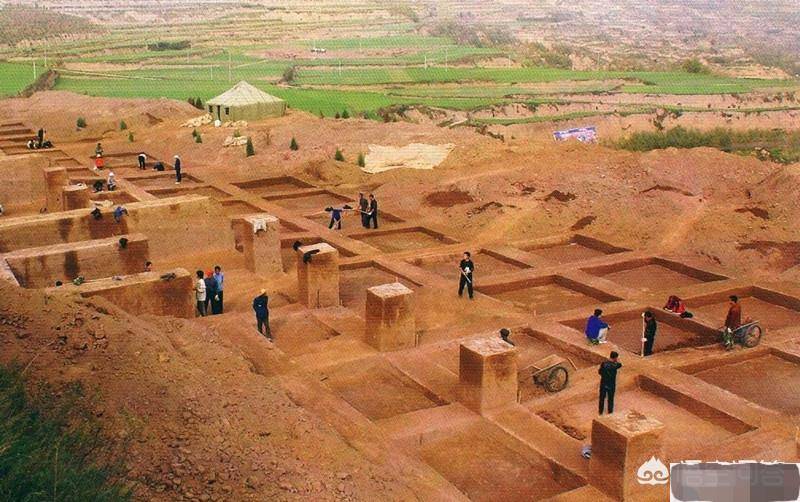

甘肃礼县大堡子山的黄土坡上,考古队员的手铲碰到了一块青铜残片。清理干净后,饕餮纹的轮廓逐渐清晰 —— 这是一件西周晚期的鼎,器身上 “秦公作铸用鼎” 的铭文,瞬间将时光拉回三千年前。这片被黄河支流滋养的土地,正是秦国最早的 “龙兴之地”。当我们翻开秦国历史的第一页,会发现那些刻在甲骨和青铜器上的密码,都指向一个被多数人忽略的事实:秦国的根,不在陕西,而在甘肃。

一、两封邑托起的秦人之基

周孝王时期的西犬丘,水草丰美得像块绿宝石。大骆带着族人在此为周王室养马,马群在盐官川的草地上奔腾,扬起的尘土里藏着秦人的第一个机遇。《史记・秦本纪》记载,大骆的儿子秦非子 “好马及畜,善养息之”,这种天赋让周孝王眼前一亮 —— 当时西周与西戎的战争频繁,战马是重要的战略资源。

秦非子的封地 “秦邑”,就在今天甘肃天水市清水县的李崖遗址。2011 年,考古学家在这里发现了西周时期的夯土墙、陶器和青铜兵器,陶器上的绳纹与关中地区截然不同,却和西戎器物有相似之处,印证了 “秦人与西戎杂居” 的记载。更关键的是,遗址中发现了大量马骨,其中一些牙齿有明显的驯养痕迹,与 “养马有功” 的史料完美呼应。

大骆的西犬丘(今甘肃礼县大堡子山)则是另一处重要据点。这里的墓葬群出土了七鼎六簋 —— 按照周礼,这是诸侯级别的规格。墓中还发现了 “秦公作宝用鼎” 的铭文,说明大骆后代已成为周王朝的 “西垂大夫”。有趣的是,大堡子山遗址的陶器既有周文化的特征,又有西戎的风格,就像秦人的身份:既是周的属臣,又与西戎有着千丝万缕的联系。

这两个封邑构成了秦国的 “双源头”。秦邑是政治中心(第一个都城),西犬丘是军事屏障,共同守护着秦人在甘肃的生存空间。周王朝的算盘打得精明:让秦人在这里 “拒西戎,保西陲”,既省了军费,又能利用秦人与西戎的复杂关系稳定边疆。

二、从甘肃到陕西:五迁都城的扩张之路

秦襄公捧着周平王的诏书时,手一定在发抖。公元前 770 年,周平王东迁洛邑,这位秦国君主因护驾有功,被封为诸侯,还得到了一句空头支票:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地。” 这句话,成了秦人东进的许可证。

在此之前,秦国的都城一直在甘肃境内。秦非子定都秦邑(清水县),秦庄公迁居西犬丘(礼县),都没离开陇东高原。但秦襄公知道,要想真正崛起,必须向东进入关中平原。他将都城迁至汧邑(今陕西陇县),这个位于陕甘交界的据点,像把楔子,钉在了西戎与关中之间。

接下来的迁都路线,清晰地勾勒出秦国的扩张轨迹:秦文公时期迁至 “汧渭之会”(陕西宝鸡),这里是渭水与汧水的交汇处,农业发达;秦宪公再迁平阳(陕西陈仓),避开西戎的直接威胁;秦德公最终定都雍城(陕西凤翔),至此,秦国完全掌控了关中西部。

考古发现揭示了迁都的深层原因。雍城遗址出土的宫殿群、宗庙和手工业作坊,规模远超甘肃的早期都城。这里的土壤更肥沃,水利更便利,能支撑更大规模的人口和军队。从甘肃到陕西,不仅是地理上的迁移,更是秦从 “游牧部落” 向 “农耕国家” 的转型。

最关键的迁都发生在秦孝公时期。公元前 350 年,商鞅变法的浪潮中,秦国将都城迁至咸阳(陕西咸阳东北)。这座位于关中腹地的城市,背靠泾渭,面朝函谷,既便于向东扩张,又能防备西戎反扑。此后一百多年,咸阳成了秦国灭六国的指挥中心,而甘肃,则成了帝国的 “龙兴之地” 符号。

三、考古实证:秦人的甘肃基因

李崖遗址的发掘现场,有个细节让考古学家兴奋不已:出土的陶器底部,有 “秦” 字的雏形刻痕。这种刻痕与后来秦国器物上的 “秦” 字一脉相承,却比陕西出土的同类器物早了近百年。这意味着,“秦” 这个国号的诞生地,就在甘肃清水县。

大堡子山的秦公墓地,出土了一件青铜簋,内壁铭文记载了秦庄公 “破西戎,复故地” 的功绩。这段文字与《史记》的记载完全吻合,证实了秦人早期在甘肃的军事活动。更重要的是,墓葬中发现的人骨,通过 DNA 检测,与甘肃地区的西戎部落有明显的基因交流,印证了 “秦人与西戎杂居” 的历史。

甘肃甘谷县的朱圉山遗址,则藏着秦人与周王朝的早期联系。这里出土的西周晚期器物,带有明显的周文化特征,却掺杂着秦人的独特风格。《尚书》记载,周成王曾在此安置移民防备西戎,这些移民很可能就是秦人的先祖。他们既是周的屏障,又是西戎的邻居,这种双重身份塑造了秦人的坚韧性格。

相比之下,陕西的早期秦文化遗址,年代都晚于甘肃。宝鸡出土的秦武公钟,铭文记载的已是秦国进入关中后的历史;咸阳的阿房宫遗址,更是秦统一后的产物。这些发现清晰地证明:秦国的文化基因,最早孕育在甘肃的黄土高原上。

四、被误读的起源:陕西与甘肃的历史纠葛

很多人误以为秦国发源于陕西,源于一个常见的历史误区:把 “秦朝都城” 等同于 “秦国发源地”。就像把北京当作中国的发源地一样,忽略了文明的早期轨迹。

这种误读的产生,与秦统一后的历史书写有关。司马迁在《史记》中,对秦国早期在甘肃的历史记载简略,却用大量笔墨描述了定都陕西后的崛起。这是因为汉代的政治中心在关中,史学家们更关注与 “汉承秦制” 相关的历史阶段。

另一个原因是陕西的秦代遗址太过耀眼。兵马俑、阿房宫、咸阳宫等巨型遗址,吸引了大部分注意力,而甘肃的早期遗址规模较小,容易被忽略。但实际上,没有甘肃三百年的积累,就没有陕西的百年辉煌。

现代考古学正在纠正这个误区。通过碳十四测年技术,甘肃的秦早期遗址被精确断代,比陕西的同类遗址早了 200-300 年。这些遗址中发现的陶器、青铜器和墓葬制度,构成了完整的 “秦文化谱系”,其源头直指甘肃东部的渭水上游。

五、秦人的西行与回望

秦统一后,并没有忘记甘肃的 “根”。秦始皇巡视天下时,特意回到陇西郡(今甘肃临洮),举行了盛大的祭天仪式。在他看来,这里是秦人的 “圣地”,就像周人回望岐山,商人祭拜商丘。

甘肃的秦代遗址中,出土了大量印有 “陇西郡” 字样的竹简和器物。这些文物证明,秦帝国对甘肃的控制从未放松。这里不仅是抵御匈奴的前线,更是连接中原与西域的枢纽 —— 后来的丝绸之路,正是沿着秦人早期活动的路线延伸。

从养马部落到大一统帝国,秦人的故事藏着中华文明的扩张密码:从甘肃的群山到陕西的平原,从游牧到农耕,从属臣到帝王。每一次迁都,都是对生存空间的重新定义;每一步东进,都带着西陲故土的基因。

如今,甘肃礼县的大堡子山遗址上,新建了秦西垂宫遗址博物馆。展厅里,秦非子养马的雕塑与咸阳宫的复原模型遥遥相对,仿佛在诉说一个古老民族的迁徙史诗。当我们谈论秦国时,不该只记得咸阳的辉煌,更该想起甘肃黄土坡上,那片孕育了第一个 “秦” 字的土地 —— 那里,才是秦人的初心所在。

历史的有趣之处,就在于这种 “正本清源” 的过程。当考古铲拨开三千年的黄土,我们才发现:原来那个横扫六合的大秦帝国,最初的模样,藏在甘肃的沟壑与草原里。

来源丨今日头条【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】