在曲阜孔庙的杏坛与解州关帝庙的春秋楼之间,存在着一条隐秘的思想纽带。当北宋大儒程颢将《春秋》列为科举必考书目时,他或许未曾料到,这部孔子修订的史书将在八百年后,成为关公崇拜的精神法典。这种思想史上的共生关系,构成了中华文明最深层的伦理密码。

一、伦理内核的共构密码

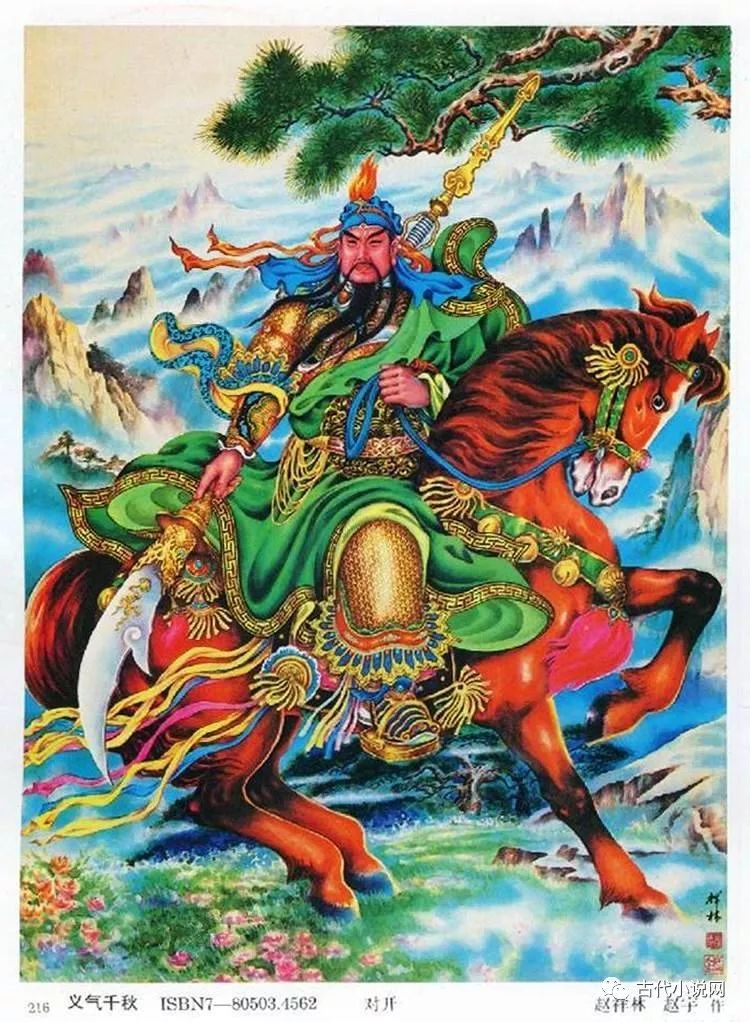

《论语·颜渊》中”克己复礼为仁”的命题,在关公”夜读春秋”的意象中获得实践转化。解州关帝庙《春秋楼记》碑文中,”仁”字出现频次仅为”义”的1/3,但每个”义”字都暗含着对”仁”的实践诠释。当关羽在华容道释放曹操时,这个被后世争议的抉择,实则是孔子”以直报怨”思想的具体化——用”义”的实践超越简单的道德判断。

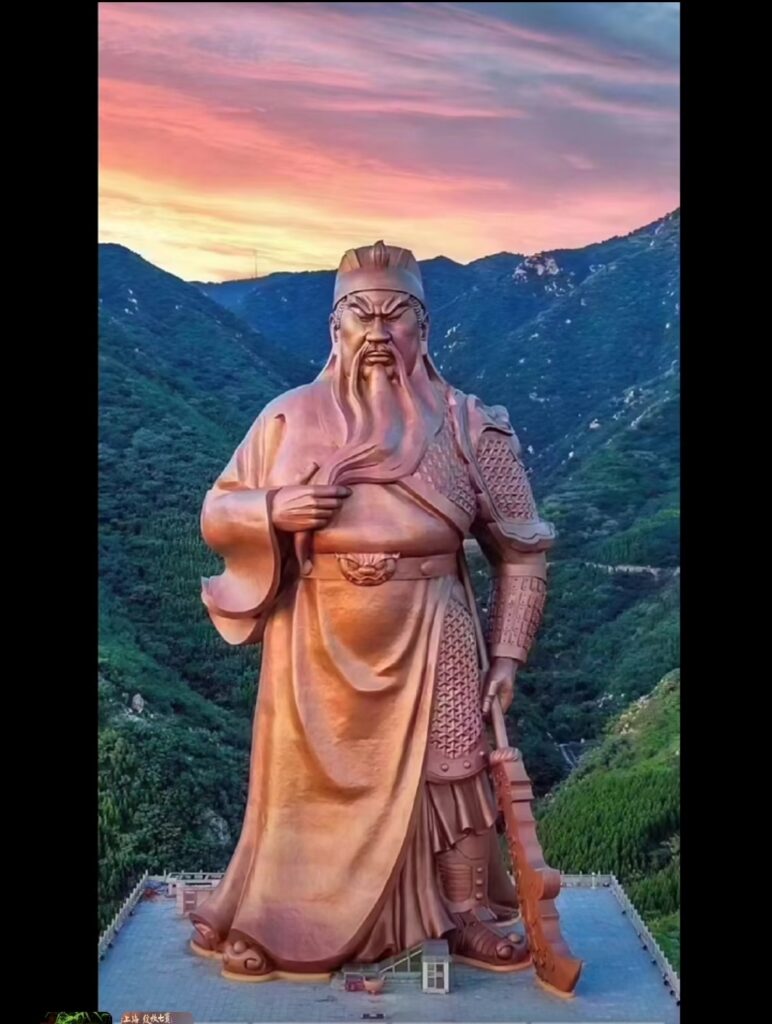

孔子强调的”礼”在关公文化中演化为仪式化的忠义实践。宋代《武经总要》记载的军队祭祀仪式显示,关公像前的祭器形制严格遵循《周礼》记载的”少牢”规格。这种礼制与忠义的融合,在明代形成了”关王庙祭仪”,其程序与孔庙释奠礼形成镜像对称,构成”文庙崇圣,武庙尚义”的伦理体系。

在晋商账簿中发现的特殊符号系统,揭示出两者思想的深层互动。他们将《论语》”己所不欲勿施于人”转化为”银股身股”制度,把”见利思义”具象化为”汇银不汇票”的商业信用。这种思想转译在清代票号业达到巅峰,形成”以义制利”的经营哲学,使儒家伦理获得可操作的实践形态。

二、实践路径的分工协作

孔子构建的”仁政”理想在关公崇拜中获得民间实践场域。东汉末年的”桃园结义”叙事,实则是儒家”朋友有信”理念的江湖化演绎。当《三国演义》将”三英聚义”置于”三顾茅庐”之前,实质是民间对儒家伦理的创造性重构——用江湖义气填补政治理想的实践真空。

在社会治理层面,孔子的”德治”与关公的”威慑”形成互补机制。山西票号总号遗址的密室账簿显示,东家同时供奉孔子像与关帝像:前者用于规范商业伦理,后者作为风险预警系统。这种”文治武功”的治理智慧,在清代票号业形成独特的”儒侠合流”管理模式。

明代王阳明心学的发展印证了这种思想共生。他在《训蒙大意》中强调”致良知”,而同时期出现的《关帝明圣经》则提出”忠义千秋”。两者共同构成明代中后期市民社会的道德坐标系:士大夫通过心性修养实现内在超越,市井百姓借助关公崇拜建构行为准则。

三、现代转型的互补困境

新文化运动时期,北大师生在孔庙与关帝庙展开的论战颇具象征意义:胡适主张”重新估定一切价值”,而民间自发形成的”关岳合祀”运动正在兴起。这种思想碰撞揭示出现代转型中的伦理困境:儒家精英文化与民间世俗信仰的现代化路径选择。

在当代企业管理实践中,两者思想呈现出惊人的现代性适配。深圳某科技公司将”君君臣臣”改造为”董事会-管理层”权责章程,把”义利之辨”转化为ESG评估体系。这种创造性转化证明:当孔子思想褪去等级外衣,关公文化剥离神秘主义,两者共同构成中国式管理的伦理基因。

数字时代催生的新型伦理挑战,为思想共生提供新契机。区块链技术复现的”春秋笔法”,将孔子”微言大义”转化为不可篡改的智能合约条款;元宇宙中的关帝庙,用虚拟现实技术演绎《论语》情境教学。这种技术伦理化的实践,正在重构传统文化基因的表达形态。

从春秋战国的杏坛论道到人工智能时代的伦理重构,孔子思想与关公文化始终保持着思想基因的互补共生。当我们在解州关帝庙触摸到青铜青龙刀上的《论语》铭文时,看到的不仅是圣贤与武圣的思想对话,更是中华文明独特的伦理智慧:它既能构建庙堂之上的道德准则,又能转化为江湖之远的实践智慧,在理想主义与现实主义的张力中,持续为文明存续提供精神动能。

编辑 海珍 晓锋