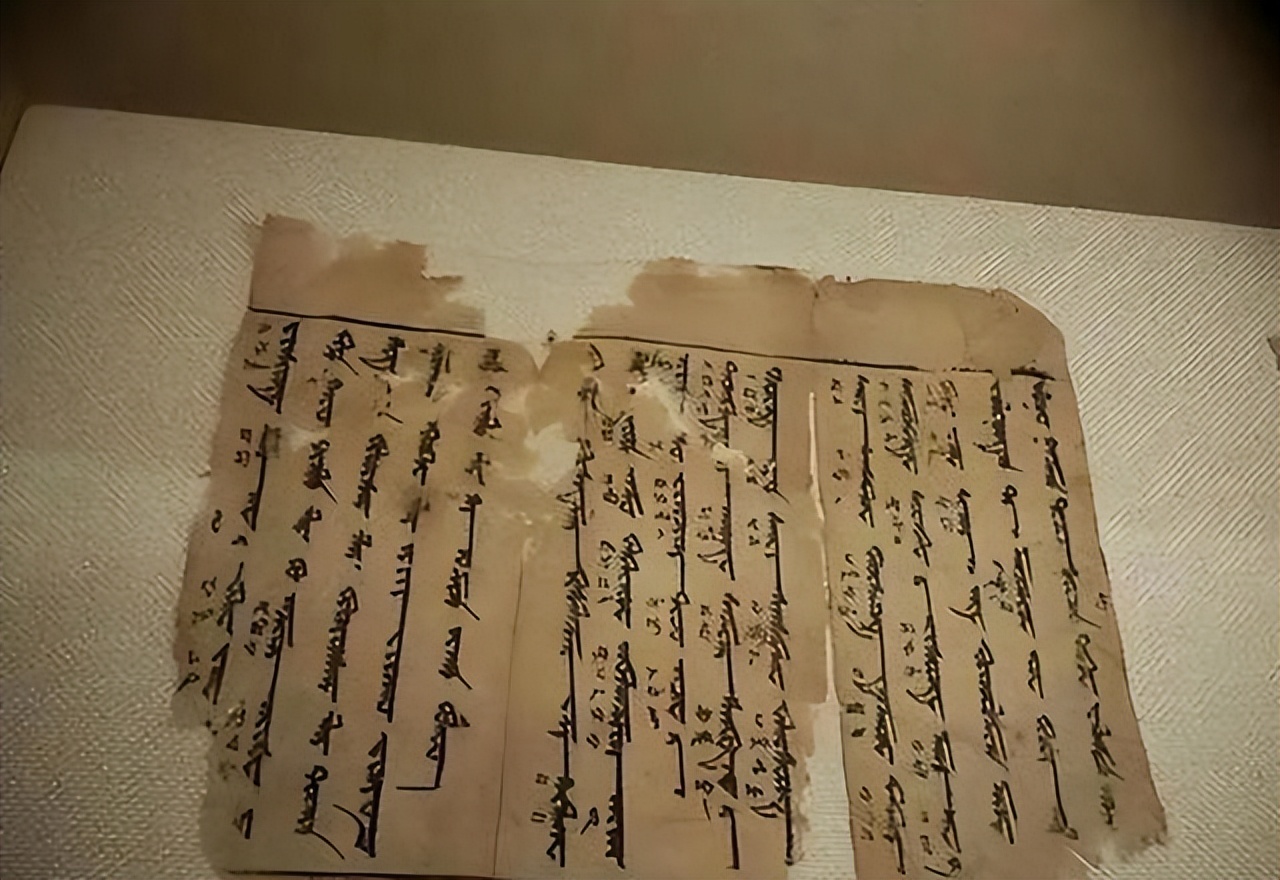

蒙古国要在2025年全面恢复传统蒙文,更像是一场明明白白、摆在台面上的“阳谋”。成吉思汗那会儿,蒙古人用的是回鹘式蒙文。竖着写,写出来一股大草原的味道。后来蒙古帝国横扫欧亚,这套文字成了身份的标志。

可到了上世纪,风向急转弯。1946年,苏联一句话,蒙古国直接甩了蒙文,换成西里尔字母。理由很简单:苏联想把蒙古国牢牢拴在自己身上,顺便切断和中国的联系。结果,蒙古国的文化就像被硬生生掰断的树枝,和自己的根越离越远。恢复蒙文,是不是有点“亡羊补牢”的意思?

蒙古国2020年直接上了《蒙古文字国家纲要》,目标定得死死的:2025年,彻底恢复回鹘式蒙文。理由官方说得很直白——民族自豪,文化认同。

现在的蒙古国,人口不多,地盘却大得离谱。历史上牛气冲天,可现代感一拉出来,经济、军队、科技哪样都拿不出手。要是再把文化丢了,那还剩啥?传统蒙文成了他们心里最后的“压舱石”。

当然,这里面还有一层现实考量:西里尔文是苏联硬塞的,苏联都解体三十多年了,蒙古国总不能老背着这口锅。现在恢复回鹘式蒙文,明摆着就是要甩掉苏联烙印,给自己一个全新的身份认同。

内蒙古的蒙古族人口已经比蒙古国全国人口还多!而且人家一直用着传统蒙文,和蒙古国这几十年完全割裂。现在蒙古国恢复传统蒙文,等于两边的文字又“接上电”了。文化认同、经济合作、民间交流——全都顺理成章。文化一旦打通,生意、旅游、教育就能抱团取暖。看看最近几年,中蒙贸易越来越热,2024年飙到76亿美元——这数字背后其实藏着文化的红利。

说到这,别以为恢复蒙文就能“秒变复兴”。现实问题多得让人头大。

第一,老师和学生都得重头学。第二,教材得重编,印刷和分发都是一大笔钱。第三,社会接受度问题。最后,技术短板。回鹘式蒙文是竖排的,很多软件和APP,根本不支持。输入法、字体都得花钱开发。

政府这两年动作很大,乌兰巴托的路牌、政府公告全变成双语。教育部一纸红头文件下去,所有学校都得上“蒙文课”。

蒙古国的小算盘,一方面,恢复传统蒙文能秀一把“文化独立”,在国际上刷存在感。另一方面,和内蒙古接轨,既是文化拉近,也是经济抱团。以后搞点跨境旅游、文化节,甚至一起开发矿产、修铁路,都是顺水推舟的事。谁说这不是“阳谋”?

来源丨今日头条【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】